Меню

Вхід і реєстрація

Статья на Techcrunh “Edtech это следующий Fintech” взбудоражила общественность, поэтому я решил систематизировать свои прогнозы рынка образования на ближайшие 10–20 лет.

Чтобы понять — куда все пойдет, где будут главные прорывы, и, соответственно, главные деньги и рост рынка, надо немного разобраться в нескольких вопросах:

На входе процесса обучения присутствует некий человек (Ученик-человек, или искуственный интеллект), который чего-то не знает, непонимает, не умеет, не способен видеть, осознавать, действовать эффективно, проявлять определенные культурные паттерны.

На выходе процесса уже по сути другой человек, который, соответственно знает и умеет все, что нужно.

Т.е. обучение, как процесс и деятельность имеет ясно выраженный результат — обученный человек способен действовать более эффективно, продуктивно, результативнее, чем до обучения. И это можно измерить, если поставить такую задачу. Именно потому, что обучение способно кардинально повышать эффективность, а следовательно качество жизни человека, давать новые возможности — оно, обучение, востребовано.

Требования к обучению всегда зависят от конкретной исторической и социальной среды, в которой человек находиться. Эти требования определяют два главный элемента процесса обучения:

а) содержание, т.е. чему учить, какие знание давать и …

б) навыки, т.е. что человек должен уметь.

Древний человек, живущий в африканской саванне десятки тысяч лет назад, очевидно, имел другие требования к знаниям и навыкам, чем современный хипстер, живущий в Сан Франциско.

Знание и навыки — это разные вещи. Навык дает нам возможность достигать результата, а знание дает возможность достигать результата наилучшим образом и определять направление движение. Знание включает в себя также такие понятия как картина мира, ценности, принципы и собственно знания о явлениях и феноменах мира, увязанные в контекстное пространство.

Однакое, мир, окружающий нас, — сложная штука, и достигать результата в нем — не просто. Есть масса барьеров, поэтому, кроме знаний и навыков, человек должен обладать еще определенными свойствами личности, качествами характера, которые позволяют ему преодолевать препятствия, переносить неприятности, находить решения в неопределенных ситуациях, подниматься после падений и т.п.

Более того, практика показывает, что сила личность более важна, чем наличие знаний и навыков. Таким образом, обучение занимается также трансформацией личности, т.е. на входе слабое существо, не способное справиться даже с ничтожной проблемой и фрустрируемое любым пустяком, а на выходе мощный ресурсный лидер, который способен сам преодолевать препятствия и вести за собой других. Это в идеале.

Итак, обучение должно обеспечить три важных результата:

Однако, это еще не все. Обучение не может занимать много времени, оно должно происходить по возможности быстро, эффективно достигать результата, учитывая индивидуальную специфику ученика, поэтому есть понятие методики обучения, преподавания — т.е. совокупность приемов и подходов, отвечающих на вопрос — КАК мы можем кого-то научить?

Также обучение не происходит в безвоздушном пространстве, оно как процесс очень похоже на проект: имеет этапы, циклы, задачи, ресурсы, проходит в определенной среде, имеет свои метрики. Это значит, что обучение как процесс — как-то организовано, т.е. кроме содержания и методики в обучении присутствует организационная составляющая, которая дает понимание в какой последовательности и что делать? Это важно, потому, что знания и навыки могут быть очень крутыми, методика успешна, но процесс, к примеру, плохо организован, что также может влиять на результат. Поэтому организация процесса обучения добавляется в рассмотрение. Кроме того, как правило и методики и, тем более, организация процесса резко отличаются при индивидуальном и массовом обучении.

Наконец, обучение это не безличный процесс — есть субъектобучения, тот, кто учит, добивается изменений — Учитель, Преподаватель, Тренер, Наставник, Коуч, Инструктор и объектобучения — тот, кого учат, кого пытаются изменить — Ученик, Менти, Протеже и т.п.

Однако, в жизни эти роли часто бывают перемешаны. В любом случае профессионал в обучении отличается от просто эксперта предметника тем, что он владеет методикой обучения и методикой организации процесса обучения. Т.е. профессиональный преподаватель не только знает предмет, как эксперт, но еще умеет учить и умеет организовать процесс обучения.

Все эти элементы неизменны, и их можно применить не только к человеку, но и к любой системе, которая активно взаимодействует с внешней средой, вынуждена меняться, адаптироваться — животные, компьютеры, общество.

Очевидно, что все эти функции выполняет Учитель, Преподаватель, Тренер, Наставник, Методист. Он может выполнять все функции или какие-то отдельно, но все эти функции должны присутствовать в процессе обучения для достижения качественного результата. Ни одна функция не может быть игнорирована.

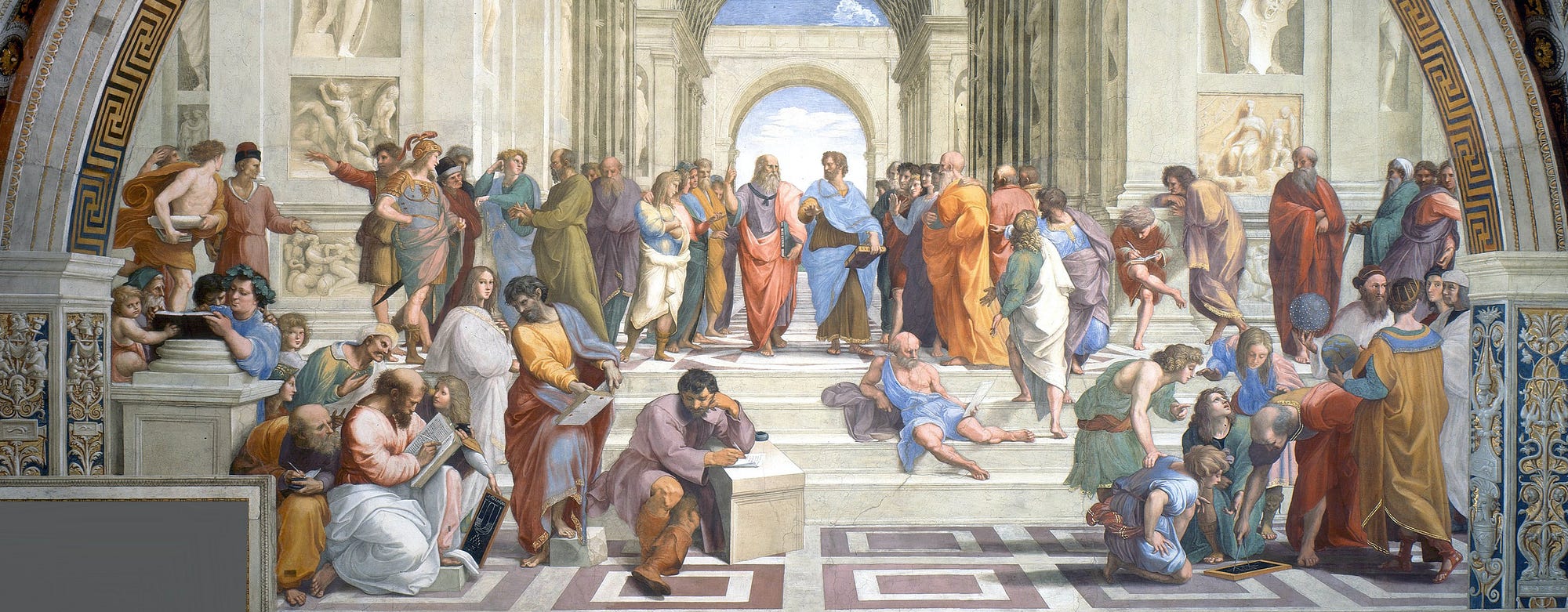

В древности все описанные выше функциии и элементы присутствовали в единственном лице — это были Отец или Мать, или кто-то из старших братьев/ сестер. Когда мужчина проходил инициацию, и переходил из шатра матери в шатер мужчин, то мог появляться дополнительный наставник. Девочка училась до материнства, и потом училась быть хорошей матерью, т.е. сохранять жизнь ребенка и учить его.

Но надо понимать, что:

С развитием общества появилось много специализаций, количество навыков и умений возросло, объем знаний также возрос. Поэтому на определенной фазе развития общества возникло несколько новых потребностей:

В результате, постепенно, стала формироваться специфическая выделенная роль Учителя, того, кто фокусировался на обучении и передаче знаний. Учитель мог быть выделен в отдельную профессию или совмещать с какой-то профессиональной деятельностью.

Но тренд был очевиден — посколько все больше людей надо было учить разным вещам, то обучение из неотъемлемой и естественной части жизни каждого человека все больше трансформировалось в специфическую профессиональную деятельность. А когда возникла проблема обучения большого числа людей, то появился спрос на организацию процесса, так как учить 5 человек в течении 10 лет это не одно и тоже, что учить 1 млн. человек в течении нескольких месяцев.

Однако, самое главное изменение произошло в том, что если в древнее время самым главным потребителем обучения был человек, его семья и племя, то появился новый вид потребителя — государство и корпорации. Это произошло потому, что на определенном этапе даже самые тупые элиты поняли, что могущество, процветание и стабильность их власти и государства зависит от квалификации его жителей, воинов, надсмотрщиков и наместников. Надо было не только уметь завоевывать новые земли военным искусством, но и грамотно управлять активами, появившимися на балансе ОПГ в результате недружественного поглощения.

Все корпорации— потребляют главный ресурс — людей, но люди имеют привычку стареть и умирать. Знания и технологии устаревают. Население растет, поэтому есть постоянный и растущий спрос на корпоративных винтиков разных специализаций (это видимо более политкорректный термин, чем рабы).

В результате возникло то, что называется образованием — т.е. социальный институт, цель которого организация массовогопроцесса общего и профессионального обучения в интересахгосударства, корпораций и, чуть-чуть, потребителей.

Таким образом, обучение и образование — это разные вещи, явления и феномены.

Почему важно понимать, что образование это про логистику? Потому, что процесс настоящего качественного обучения всегда индивидуален. А любая логистика при массовом образовании — это компромисс. Т.е. чем более стандартизированный массовый подход, тем эффективность образования хуже. Если мы принимаем, что если с человеком или микрогруппой индивидуально занимается учитель, репетитор, настаник это 100% эталон, то любое массовое образование всегда будет хуже.

Этот простой момент не понимают основатели огромного числа стартапов, которые могут иметь супер компетенции и опыт, но никогда не пытались никого научить чему-то реальному. Именно поэтому, большинство людей ставит знак равенства между обучением и чтением лекций или потреблением контента. Проблема же в том, что поскольку процесс настоящего обучения всегда индивидуален, то коммуникация между учителем и учеником всегда является узким местом. Это очень важный момент, я нам нем остановлюсь подробно. Чтобы его осознать и понять почему это так — надо понимать — что такое обучение с точки зрения нейрофизиологии.

С точки зрения нейрофизилогии, т.е. в первую очередь с точки зрения того как работает наш мозг (хотя и нельзя прямо ставить знак равенства между мозгом и сознанием) — любое обучение это: частный случай пластических изменений в нейронной сети мозга. Что, в свою очередь, есть следствие фундаментального свойства нашего мозга под названием нейропластичность.

Нейропластичность — это свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия[1][2]. Это свойство описано сравнительно недавно. Ранее было общепринятым мнение, что структура головного мозга остается неизменной, после того, как формируется в детстве.

Мозг состоит из взаимосвязанных нервных клеток (нейронов) и клеток глии. Процесс научения может происходить посредством изменения прочности связей между нейронами, возникновения или разрушения связей, а также процесса нейрогенеза. Нейропластичность относится к процессам возникновения/разрушения связей и нейрогенезу.

В течение ХХ века было общепринятым мнение, что структура ствола мозга и неокортекса остается неизменной после завершения формирования в детстве. Это означало, что процессы научения там могут идти только посредством изменения прочности связей, в то время как области, ответственные за процессы памяти (гиппокамп и зубчатая извилина) и сохраняющие способность к нейрогенезу на протяжении всей жизни, являются высоко пластичными. Это мнение меняется под действием результатов новых исследований, утверждающих, что мозг сохраняет свою пластичность даже после периода детства.

Нейропластичность, может проявляться на разных уровнях, начиная с клеточных изменений мозга, вплоть до крупномасштабных изменений с переназначением ролей в коре головного мозга, как ответная реакция на повреждение конкретных отделов. Роль нейропластичности широко признается современной медициной, а также как явление используется в развитии памяти, обучении, и восстановлении поврежденного мозга.

Чуть более полное разъяснение на аглийском:

Ключевым для достижения устойчивых изменений является процесс повторения разных ситуаций — как с повторяющимися паттернами, так и совершенно новых. Иными словами, чтобы человек не просто что-то понял, а чему-то научился, чтобы сфрмировался устойчивый навык, необходимо определенное количество повтороений. Это необходимо, чтобы сформировать изменения топологии нейронной сети мозга. С повторениями проблем нет, но не сами повторения приводят к обучению, а когда на каждом новом цикле мы пытаемся повторить действие иначе, учитывая ошибки предыдущего цикла и новое направление попыток следующего цикла.

Т.е. обучение это сочетание муравьиного и генетического алгоритма, которое может быть как в варианте “с учителем”, так и “без учителя”. Обучение это циклический процесс, где на каждой следующей итерации происходит небольшое изменени направления усилий.

Так вот человек может самостоятельно учиться, но эффективность обучения с учителем во стократ выше, что является неоспоримым фактом. Т.е. учитель по сути и представляет собой тот самый фактор, который обеспечивает:

Таким образом, Учитель и Ученик представляют собой единую систему, в которой:

Такая пара всегда индивидуальная. Может быть обучение в небольших группах, но в реальности любая группа это совокупность парных взаимодействий, ибо обучение это всегда индивидуальный и субъективный процесс. Т.е. результаты могут быть общими и объективными, но тот путь, которым совместно проходят Учитель и Ученик всегда индивидуален, и зависит исключительно от Ученика и среды, так как Учитель пытается помочь достигнуть стандартных целей. Среда может меняться и быть разной для всех, поэтому среда и особенности ученика задают уникальную траекторию обучения, которая является важной частью судьбы конкретного человека.

А любая уникальность и 100% кастомизация представляет собой проблему для масштабирования. Т.е. налицо вызов — с одной стороны есть социальная задача — надо учить миллионы людей, а с другой стороны процесс обучения по определению уникален и индивидуализирован. Это не проблема знаний, это не проблема методов обучения.

Это проблема исключительно способов организации обучения при переходе от индивидуального к массовому обучению.

Сама эта проблема порождаем множество под-проблем. Стоимость процесса, вопросы доверия и репутации учителям, когда вместо одного Аристотеля появляется армия безликих профессионалов, логистические проблемы, модели прибыли и еще много чего.

Так или иначае решения этих проблем были за последние 2000–3000 лет найдены, и отразились в существующей сейчас системе школьного и профессионального образования. Технологии привнесли новые возможности, помогли найти решения определенных проблем, сформировали ряд рынок. Но, сейчас, уже понимая — что есть обучение мы можем сказать — в каких направлениях уже произошли изменения, а в каких эти изменения только ожидаются? Более того, с моей точки зрения будущие изменения значительно больше будут влиять на развитие человечества, чем все, что было в отрасли образования до того.

Изменилось все, что связано со сбором, хранением, обработкой и доставкой информации и знаний. Это привело к тому, что Учителю более не надо выполнять функцию хранения и дистрибуции информации. Это означает, что ценность упакованного знания стремиться к нулю, маржа доставки и производства контента стремиться к нулю. Контент можно получить откуда угодно, если есть доступ к интернету.

Однако, знания — это не просто информация, но информация связанная в осмысленную контекстную сеть. Учитель должен понимать свою предметную область, а не просто помнить факты. Ибо только так можно научить Ученика понимать и использовать информацию, превращая ее в знание. Индивидуальный подход по прежнему актуален, и обилие недорого контента не решает проблему глубинного понимания предмета. Здесь проблема нарастает.

При обилии предложений контента выросла проблема отбора— какой контент действительно стоит потреблять? Ибо если ценность контента падает, то время на его выбор и потребление только растет. Здесь назревает проблема, которая выливается в создание релевантного учебного контента и эффективную методику обучения. Парадокс — с одной стороны ценность контента падает, а ценность релевантного учебного контента растет. Как отличить один от другого? Здравствуйте, репутационные сервисы, метрики и трекинг сервисы.

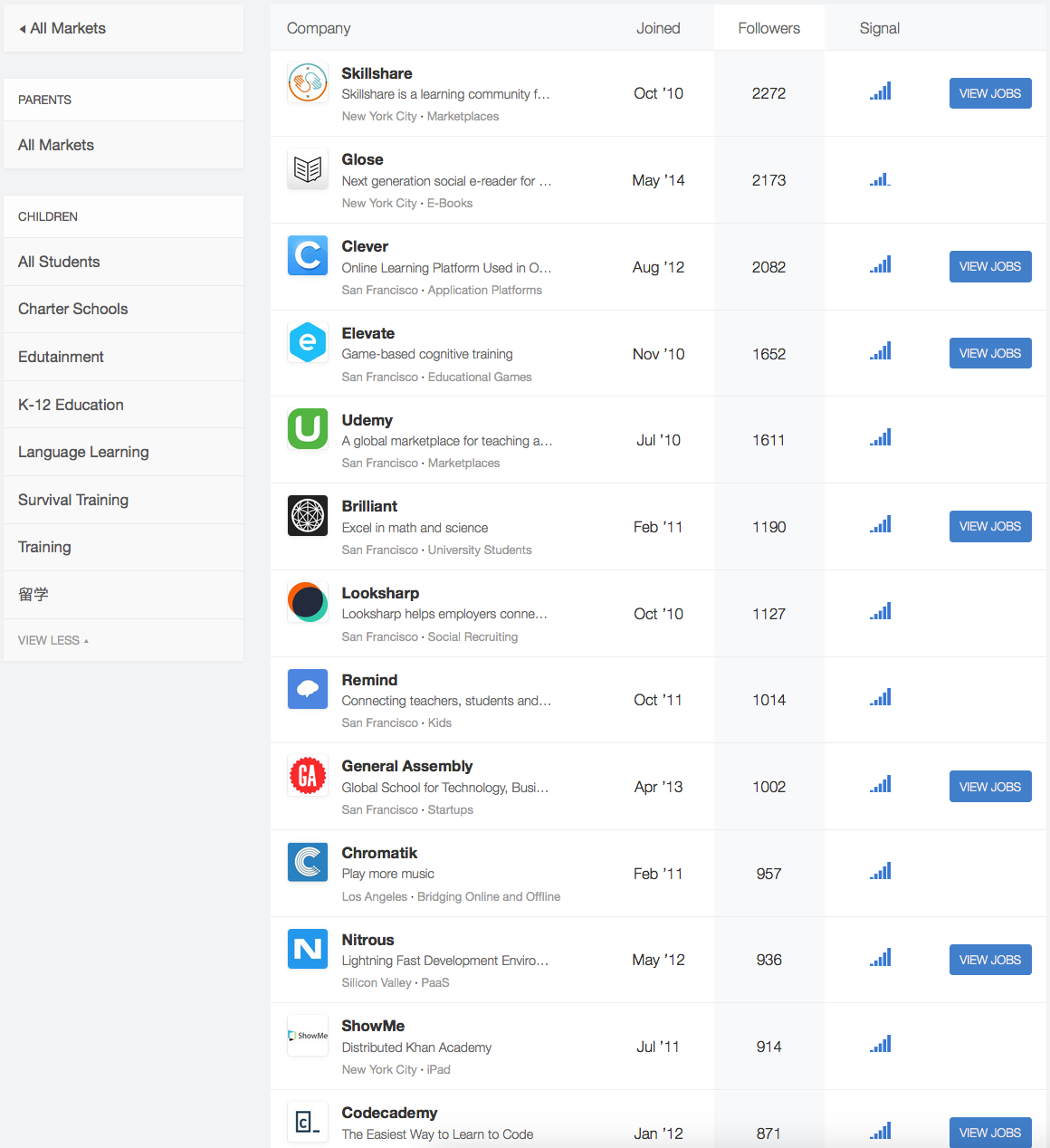

Однако, главное, так или иначе, практически 100% стартапов, которые мы сейчас видим — не связаны с процессом обучения, а исключительно связаны с темой образования — т.е. они все про логистику, менеджмент процесса:

Вот неполный список основных направлений проектов и стартапов в области образования. Для более любопытных можно посмотреть более детально:

Что здесь критически важно понимать?

Нет пока никакой революции. Есть решения некоторых наиболее поверхностных проблем массового образования, связанных с доступностью, дороговизной, дефицитом контента и сокращением рутинных операций всех участников процесса, но не решение кардинальных запросов людей и компаний. Поэтому все самое интригующее впереди. Давайте поговорим о самом интересном, о настоящих проблемах, которые таят в себе самые серьезные возможности. (Инвесторы поймут, что это деньги).

Чтобы понять проблемы, начнем с требований, так как невозможность или сложность соответствовать этим требованиям и адресует те возможные технологические решения, которые должны создать новую ценность:

В течении 10–20 лет в развитых странах с большой вероятностью будет введен безусловный доход, общество постепенно перейдет от демократической к меритократической модели. Т.е. минимальный жизненный уровень типа “гамбургер и бесплатное порно” будет доступно гражданам по умолчанию в силу того, что себестоимость производства и распределения минимального набора общественных благ постепенно снизиться за счет внедрения автоматизированного труда. Однако, останется все, связанное с более высоким уровень ощущений, самореализации, что можно будет обеспечить исключительно через созидание и выдающиеся заслуги, единственным ключем к которым является обучение. Это означает, что спрос на товары повседного спроса будет падать, так как это все будет более доступно. Лидерами спроса станут ощущения, переживания, лакшери товары, опыт и образование, которое и позволяет получать эти ощущения. Более того, есть гипотеза, что именно поиск более сложных и глубоких ощущений является новым, мощным эволюционным фактором. (См. статью — “Что превратит человека в сверхчеловека?”)

Если мы посмотрим на список выше, то за каждым требованием стоит какая-то технологическая проблема, решение которой способно кардинально изменить рынок и поведение его участников. Однако, все эти проблемы и требования на самом деле иерархичны, и вытекают из самой сути процесса обучения, о чем я уже писал выше. Я перечислю эти тезисы, потому, что они важны:

Т.е. на данный момент пока не существует другого подхода к обучению, что для человека, что для искуственного интелекта. Множественное повторение упражнений приводит к формированию навыка и правильной модели поведения. И это никак не связано ни с тем, как мы упаковываем контент, ни с тем как мы его дистрибутируем — через лектора или дистанционно через медиа. Это те самые 10,20,100 тыс. часов практики с обратной связью, которые и позволяют нам что-то созидать и делать. Пока, все заявления об ускорении обучения серьезным навыкам в 10 и 20 раз быстрее — откровенная ложь.

Таким образом, если любому человеку на планете будет обеспечен доступ к такому Учителю со всеми описанными выше опциями + возможность тратить необходимое время, то это идеальная модель образования будущего. Но ключевая проблема пока остается:

Логистический уровень — объект изменений и технологий — оранизация процесса обучения и необходимые инструменты:

Содержательный уровень— объект изменений — контент, перечень навыков, методы обучения, инструменты:

Это возможно при двух условиях — огромного массива реальных кейсов-траекторий людей + системы, способной анализировать эти данные и моделировать разные жизненные и образовательные траектории. Можно посмотреть на микроскопический сервис, основанный на фреймворке Теории Каст и Ролей.

У Стругацких такие задачи выполнял учитель-наставник в специальных школах, но я думаю, что модель описанная в романе Сергея Снегова “Люди как Боги” еще ближе к идеальной модели образования будущего, тем более есть определенные попытки в каких-то частях процесса обучения и образования использовать искусственный интеллект. Эти попытки еще страшно далеки от реальности, но время идет:

«Кто, как не она, бдительно отводит от меня опасности, оберегает от болезней и необдуманных шагов, а если меня что-то гложет, разве она не докапывается до причин неполадок и упадка духа и, маленькая, не больше меня самого, часть Большой, ставит их перед всем обществом, как важную социальную проблему, если, по её критерию, они того заслуживают.

И разве я не всегда уверен, что если мне явится полезная людям идея, то, хоть сам я и забуду о ней, Охранительница, подхватив её, введёт в код Большой, а та немедленно реализует или поставит на обсуждение перед всем человечеством, — пусть лишь мелькнувшая у меня в мозгу идея стоит такого внимания!. Я также вспоминал, что, если ошибусь, совершу неудачный поступок, лишь бы он не вредил другим, Охранительница промолчит о моих неудачах, ни один друг, самый вернейший, не хранит так тайн, как она!

Нет, для меня она не была просто умно придуманной, умело смонтированной частью громадной машины, она была своеобразной частью меня самого, моей связью со всем человечеством, миллионами рук, протянутых мной каждому человеку!»

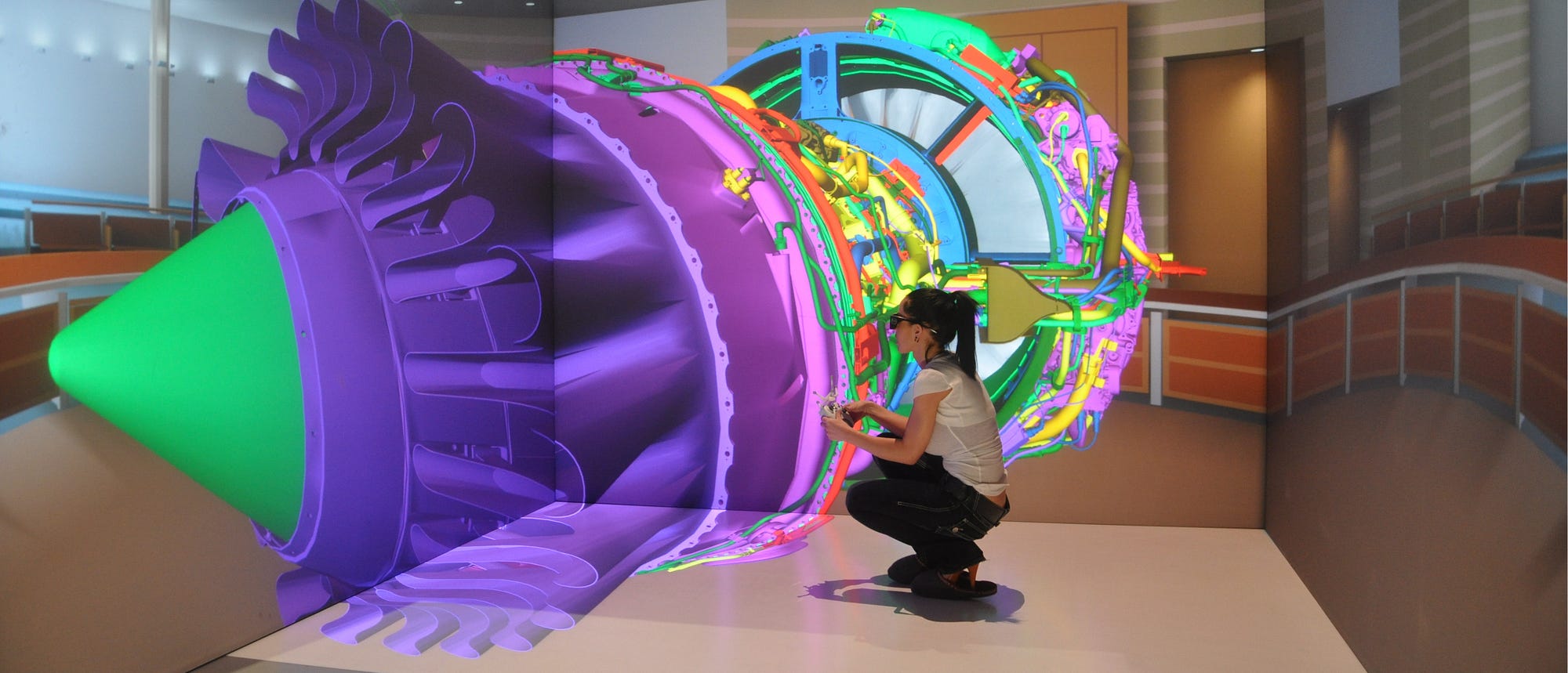

Наконец, фантастический и недоступный на данный момент уровень — объект изменений человек и его когнитивные способности (и не только).

Здесь есть робкие попытки, связанные с нейроинтерфейсами, с разными видами стимуляций, но дистанция от текущего состояния до уровня если не Сверхчеловека, то хотя-бы Improved — еще очень далека. Причем, эта тема волнует человечества едва ли не с времен возникновения мифов, и пантеон полон историй о Богах, Титанах, Героях и Гениях, кто по своим возможностям превосходил воображение человека.

Вообще, этот аспект содержит метафизическую развилку в развитии человечества. Ученые разделились на два лагеря:

Первый лагерь представляют собой люди, которые не знают, не верят, не понимают идеи изменения, трансформации человека.

Их тезис — развивать машины легче.

Человек в любом процессе — это неизбежное зло. Как только появляется технология, способная заменить человека, то происходит его (человека) удаление .

Д.С.

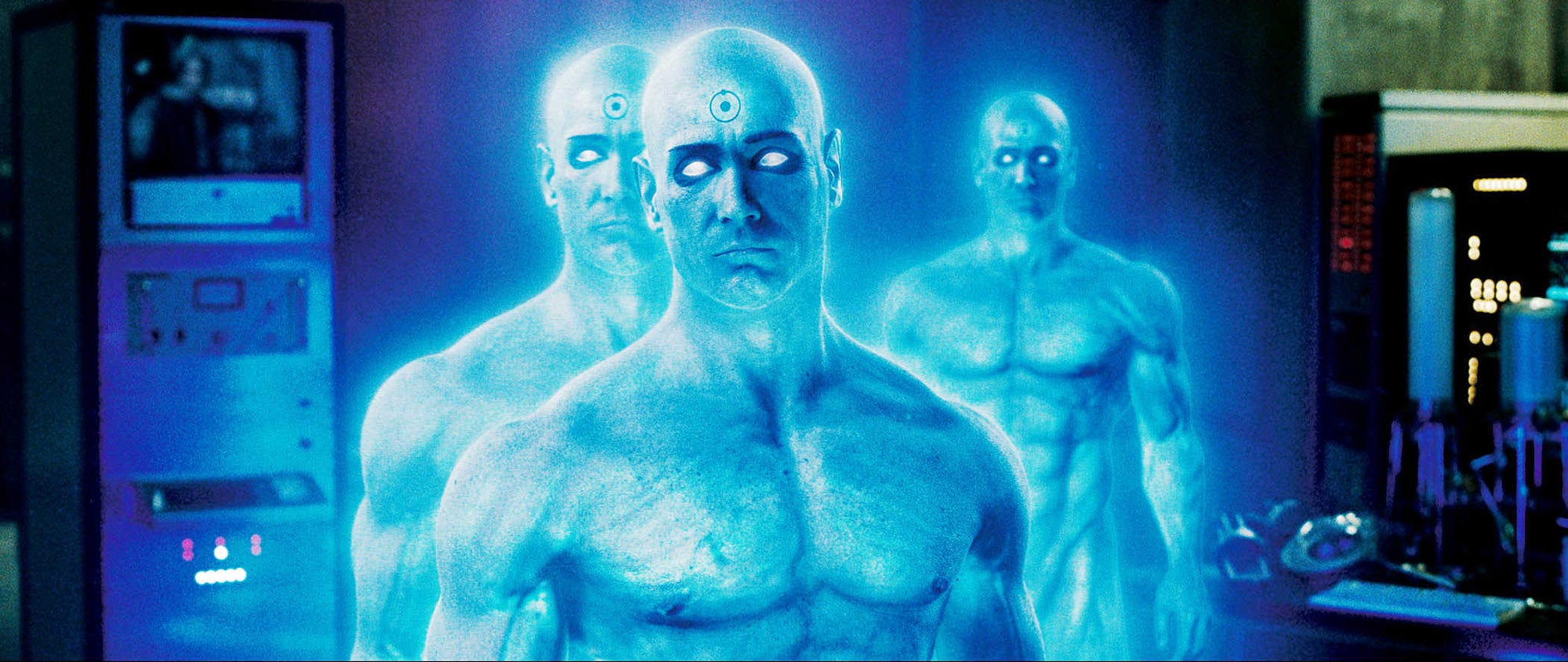

Процесс становится надежнее, стабильнее и дешевле, включая политику и управление государством. Это такой киберпанк, более или менее позитивный в прогнозах будущего. Здравствуй Матрица, техническая сингулярность, тотальная виртуальная реальность. Мир людей эволюционирует в мир машин, где люди — изчезающий вид (см. концовку фильма С. Спилберга. Искусственный разум) или Матрицу. Компромиссный вариант — киборгизация человека.

Второй лагерь — трансгуманисты, которые верят в идею, что мы способны научиться улучать и изменять человека до такой степени, что возможно на каком-то этапе изчезнет необходимость в машинах и той техногенной среде, которой мы себя окружили. Это путь не столько киборгизации человека, сколько его трансформации. Пример современной мифологии — все супер герои Marvel или DC Comics.

Приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook

«Освіта Нова» — у вашій стрічці новин