Меню

Вхід і реєстрація

Мы убирали, разговаривали, купали кота, смотрели фильм, словом, занимались обычными домашними делами, а в перерывах, когда я нажимала кнопку, все замолкали, и в доме начинал звучать голос. Вечером в воскресенье, когда я уже почти поставила точку в тексте, ко мне подошел муж и сказал: "Какие же мы все-таки бываем… мелкие…".

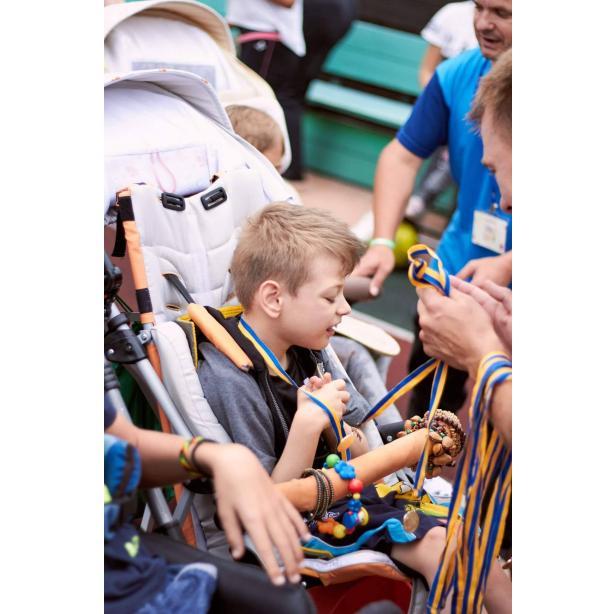

Наверное, я еще много буду думать о том, какие мы, но, кажется, сейчас я чуть-чуть понимаю, какая она — Наташа Кравец, молодая женщина, сумевшая так легко рассказать о самом тяжелом. Ее девятилетний сын Даня с самого рождения — особенный ребенок. Несколько лет ушло на то, чтобы Наташа приняла ситуацию, Даню, свою новую жизнь. Ее спокойствие и легкость — свидетельство того, что с этим этапом она справилась. Хотя до сих пор продолжает искать грань между смирением рассудка перед болезнью сына, необходимостью сбавить скорость в поисках лечения и постоянно атакующим ее сердце желанием эту скорость увеличивать, надеясь на чудо. Мать балансирует. Ведет собственные курсы реабилитации детей с ДЦП. И так же, как и тысячи других родителей, волею судьбы проходящих это испытание, не строит планов на будущее. Ни на ближайшее — потому что там приступы эпилепсии. Ни на далекое, где для таких как Даня единственное пристанище в Украине — дом престарелых.

— Наташа, ты до рождения Дани и сейчас…

— …это два разных человека. В отношении к жизни, в понимании, что такое счастье, в принципе. Раньше — это быстро, бегом, только вверх… С рождением Дани изменилось все. Жизнь стала абсолютно другой. Все мои личные планы, профессиональные цели, задачи, которые до этого строились, рухнули. Нужно было начинать все заново. С тех пор прошло девять лет. И если смотреть на случившееся как на глобально принятое и переосмысленное, то сейчас я счастлива. Невзирая на все существующие сложности, могу сказать, что научилась радоваться просто прекрасному дню. Тому, что иду с сыном, и он мне улыбается. И улыбаются прохожие, что тоже немаловажно. Потому что были разные ситуации, когда я много чего слышала за спиной….

— Ты переместилась в другую сферу восприятия реальности.

— В каком-то смысле. В реальности, где живут такие семьи, как наша, не принято спрашивать о планах на будущее. Мы живем одним днем. Одной ночью. От приступа к приступу. Понимаем, что радоваться надо тому, что есть, прямо сейчас.

— В каких точках особенно остро происходят пересечения с твоим старым миром?

— В каждой, где присутствует излишнее сочувствие. "Как ты все это выдерживаешь?..", "Я бы так не смогла…" В остальном мы прекрасно уживаемся со старым миром и учимся выстраивать границы, если кто-то их не чувствует.

— Этот твой самый первый настороженный взгляд на незнакомого человека — он отсюда?

— Есть такое. Но я всегда так смотрела на мир. К сожалению или к счастью — не знаю… В день рождения Дани, возможно, это стало просто острее.

— Ты хорошо помнишь тот день?

— Ну, это был не один, а несколько разных дней. Даня родился, его сразу забрали в реанимацию. 21 день он там был сам — меня не пускали. А потом была наша с ним неделя в отделении патологии новорожденных. Самая страшная неделя моей жизни. После родов я его видела всего несколько минут. Потом целый месяц разлуки, и вот я снова взяла его на руки. Мой маленький мальчик в очень тяжелом состоянии. Каждый врач считает своим долгом подойти и сказать, как все плохо, и какой крест мне придется нести. Практически все время я находилась в состоянии истерики. Это очень раздражало медперсонал. Затем последовало предложение вызвать мне психиатрическую бригаду... То есть никакой психологической помощи, в которой нуждается женщина, человек, переживающий подобный шок и кризис, тогда оказано не было. И это был первый удар, который мне пришлось пережить. И принять.

— Это было трудно?

— На полное принятие и сына, и всей ситуации в целом ушло несколько лет. Мое первое образование связано с социальной работой. Я хорошо помню, как во время учебы ходила в дом малютки, смотрела на детей с инвалидностью… и думала, что меня это не может коснуться никогда. Это было далеко, страшно и тяжело… не мое. И вот вдруг — мое. Первый год — гонка по многочисленным реабилитациям. Мы хотели все охватить. Нам никто не говорил, что такой подход может причинить Дане еще больший вред. Что можно перегрузить ребенка, что у нас, собственно, и произошло. На тот момент углубляться в какие-то свои переживания и рефлексии было некогда. Слезы и отчаяние шли фоном. Спасала семья, муж, мама…

Я не вылезала из Интернета. Новые появляющиеся симптомы Дани стабильно вписывались "в один случай на миллион". В четыре с половиной месяца началась эпилепсия. Нам диагностировали синдром Веста. В какой-то момент я перестала воспринимать какую-либо информацию на этот счет. Мы стали просто жить и учиться справляться с еще одной проблемой. Однако когда Дане исполнилось два года, мы узнали, что он не видит. Совсем.

— Наташа, вот я не знаю, что сейчас нужно говорить. Не знаю, как правильно… Просто хочу, чтобы ваша история помогла кому-то научиться жить в этой новой реальности и справляться, а кому-то наконец-то оценить то, что есть сейчас. Не ныть, что ли, по пустякам… Понимаешь?

— Понимаю. Справляться нужно много с чем. Реабилитация детей с ДЦП — это постоянный процесс, в который я вошла теперь уже практически профессионально. Сама не заметила, как поменяла профессию. Теперь у меня, помимо сына, есть много деток, с которыми мы делаем пусть маленькие, но шаги к их возможной будущей самостоятельной жизни.

Однако есть еще один важный и трудный момент, касающийся принятия своего особенного ребенка. Мне казалось, что если я окончательно и безусловно приму его таким, какой он есть, значит, я смирюсь с его болезнью. Перестану бороться, что ли… Я никак не могла найти эту грань, ходила в церковь, говорила со священниками… Честно сказать, я до сих пор ее ищу. Я могу сделать еще больше — или уже стоит идти медленнее?.. Может быть, достаточно только любви, и того, что есть сейчас… В то же время, я знаю много историй, когда родительская любовь делает чудеса. Когда абсолютно безнадежные, с точки зрения медицины, дети вставали на ноги и добивались очень многого.

— Вопрос "почему со мной и с Даней?" был?

— Все стадии горя я пережила. Была на дне с обидой на весь мир, на врачей, с поисками виноватых… Потом постепенно поднималась. Где-то вечером поплакать… да …причем сама с собой. У меня, конечно, есть близкие подруги, и поначалу мы много разговаривали. Но жизнь берет свое, люди уходят в свои собственные миры и проблемы… В общем, всего не расскажешь… да и зачем… до конца никто не поймет.

— Почему?

— Дане было три года. Однажды мы зашли с ним в магазин. Он, плохо видя, очень хорошо чувствует акустику. В какой-то момент он громко закричал. Женщина, стоящая рядом, сильно возмутилась, а потом, присмотревшись, добавила: "Да он же у вас больной". Люди, много людей, стоявших вокруг, сочувственно на меня посмотрели и промолчали. Было тяжело. Где-то месяц мы с Даней в магазин не ходили. Я все время прокручивала в голове: а что я скажу, если снова… Потому что в тот момент я не нашлась, что ответить той женщине.

Сейчас Даня взрослый. Ему уже девять лет. Он на коляске. Не изолирован от общества. Мы катаемся на качелях. Ходим гулять по улицам своего района. И часто слышим, как дети спрашивают у своих мам: "А почему такой большой мальчик в коляске?" И… ответа нет. По сути, нет ответа, как правильно себя вести по отношению к нашей ситуации, не только у простой мамы здорового ребенка, но и у всего общества, у государства. А ведь дети воспринимают друг друга на своем уровне абсолютно одинаково. На этот счет проводилось много исследований. Здоров ребенок или не очень — они равные. Но вот родители, в силу неосведомленности, воспитания, культуры, ставят барьеры и очерчивают границы. "Не общайся с ним", "Отойди от него"… Это наша реальность.

— А что с нами такое вообще? Где-то в этой плоскости лежит и давно мучающий меня ответ на вопрос: почему иностранцы усыновляют детей с патологиями, а мы — практически нет. Только быстро, здорово, и только вверх?..

— Да советские мы. Больных детей в роддомах СССР сразу предлагали оставить. Я не помню из своего детства ни одного человека с ограниченными возможностями. Но ведь они же где-то жили! Эти дети и люди. Дома, в замкнутом пространстве, если родители все-таки забирали. Или в интернатах. А сейчас мы вроде бы и обнаружили их, разрешили показаться в социуме. Но культуры соприкосновения и взаимодействия у нас нет. Если человек в инвалидной коляске, если он не видит и не говорит, это не значит, что у него нет интеллекта, и с ним невозможно общаться. Однако понять это можно, только однажды близко столкнувшись с таким человеком, с такой проблемой.

— Недавно мне призналась одна учительница — добрейшей души человек, что она психологически не готова в классе общаться с детьми в рамках инклюзивных программ. Но есть другая ее коллега — она готова.

— Закон об инклюзивном образовании у нас действительно есть. Каждый ребенок имеет право посещать обычный детский сад и школу. По факту же существует очень много оставляющих, которые должны гарантировать это право. Безбарьерность среды, ресурсная комната в воспитательном и учебном учреждении для отдыха детей с особенностями, и да, конечно, — подготовленность педагогического состава. Но ничего этого нет. Наши учителя понятия не имеют, как работать с особенными детьми. Курсы, которые они проходят, — номинальны. Я думаю, что молодое поколение несколько проще воспринимает эту проблему, а вот педагогам постарше перестроиться действительно очень сложно. Ассистентов, которые положены детям, тоже нет. Тем не менее, если брать общую статистику по инклюзии, то если в 2016–2017 гг. было подано семь тысяч заявлений от родителей на инклюзивное образование, в 2018–2019 гг. — уже двенадцать тысяч.

— То есть процесс идет, несмотря ни на что. И социум, так или иначе, но открыл дверь.

— Да, ребенка с ограниченными возможностями пустили в школу. И теперь основная проблема — в восприятии. Учителя, родителей, детей. Родители очень часто не согласны на введение инклюзии в классы. Основной аргумент: нашим детям будет уделяться меньше внимания, и они будут хуже учиться. Еще родители считают, что присутствие в классе таких детей, как Даня, нарушит психику их собственных детей. Но мы понимаем, что стоим в начале этого трудного пути и готовы к любой коммуникации и с родителями, и с учителями. Готовы рассказывать, развеивать страхи, общаться… рассказывать, что ДЦП — это не заразная болезнь, как некоторые взрослые люди до сих пор считают. За два года инклюзии было достаточно случаев, когда родители просто выживали из школы уже пришедших на занятия детей с инвалидностью.

— Думаешь, что этот закон находится вне зоны нашей ментальности и имеет большой риск так и не заработать?

— Я думаю, что все-таки у нас все получится. Потому что если вернуться на девять лет назад, то мы даже говорить на эту тему не могли. На любое осознание и принятие нужно время. И, конечно же, более системный подход к введению закона на всех уровнях. Пока все происходит хаотично и точечно. Отмечать дни ребенка с аутизмом, проводить концерты в поддержку детей с синдромом Дауна, развешивать плакаты о ДЦП… это все хорошо, но что дальше? Дальше необходимо учить общество переваривать уже полученную информацию, правильно принимать ее, исключая разнообразные мифы.

— Наташа, ты можешь схематично обозначить основные точки-проблемы на жизненном пути ребенка, человека с инвалидностью?

— Я веду страницу в Фейсбуке, посвященную абилитации детей с инвалидностью. Здесь речь не только о физическом компоненте, чем занимается исключительно реабилитация. Мы говорим о комплексном подходе к организации жизни детей в обществе. В группе достаточно тесный контакт. Не так давно я провела тематический опрос среди тысячи своих подписчиков. А это — родители особенных детей, которые как раз очень хорошо знают эти точки.

127 родителей откликнулись, большая часть из них — родители детей с ДЦП. Остальные — с аутичным спектром и другими неврологическими заболеваниями. Самая большая проблема для семей — это финансы. Девяносто процентов опрошенных поставили ее на первое место. Речь о мизерном пенсионном пособии, а также о так называемой реабилитационной карте ребенка, где указано, какие выплаты и компенсации положены от государства. Там, к примеру, есть строка о ежегодной реабилитации ребенка. И если он никуда не ездил, то государство обязано выплатить семье компенсацию. Чего, к сожалению, в реальности не происходит.

— Давай определимся с цифрами.

— Если взять тот же Трускавец, то двухнедельное пребывание в санатории стоит до 40 тысяч гривен. С проживанием и питанием. Сама реабилитация — около 20 тыс. Из всех моих многосотенных знакомых за все это время смогли добиться компенсации от государства не более пяти человек.

— То есть это такое мертвое государственное обязательство?

— Абсолютно. Что касается пособия для ребенка по инвалидности, то оно разное, и зависит от группы инвалидности. В среднем от полутора до трех тысяч гривен. Это максимально. Дане девять лет, у него самая тяжелая группа, "А", и я получаю совокупно на него и на себя по уходу за ребенком 3 тыс. 74 грн. Как вы понимаете, выжить на это пособие нельзя. Если у тебя нет поддержки близких. Ребенок с инвалидностью не только ест, играет… живет, но еще требует больших вложений в лечение. Медицинские противоэпилептические препараты очень дорогостоящие. Более того, и это еще одна проблема, о которой говорят родители, — они не зарегистрированы в Украине. Но врачи их все равно выписывают, а мы покупаем через десятые руки втридорога. Один препарат в среднем стоит около ста долларов в месяц.

— Сколько вы в среднем тратите на Даню?

— Питание, одежда, памперсы, лекарства, реабилитация… около 20–30 тысяч гривен в месяц. Да, у меня есть работающий муж и мама, которая помогает ухаживать за Даней, когда работаю я. А если бы не было? Ну, вы видите ленту в Фейсбуке. Родители вынуждены постоянно просить помощи на реабилитацию своего ребенка. К сожалению, это так.

— Ты сравнивала, как все устроено в Европе на этот счет?

— Там прекрасные детские сады специально для детей с ограниченными возможностями. Некоторые семьи с подобными проблемами переезжают туда только потому, что могут себе позволить отдать ребенка в такое учреждение и нормально социализировать его. Родителям не нужно пребывать в постоянном поиске специалистов и программ реабилитации.

— Но у нас тоже есть центры, куда можно днем привозить детей.

— Да, в каждом районе Киева есть центры дневного пребывания. И прекрасно, что есть хоть это, и мама может позволить себе выйти на работу. Но в наших центрах практически нет никакой реабилитации. Плюс человеческий фактор. Где-то занимаются и социализируют детей, где-то просто принимают, кормят и возвращают.

Что касается устройства этой сферы в той же Польше, то там налажено полное сопровождение ребенка с инвалидностью сразу после его рождения. За семьей закрепляется психолог, социальный работник, медики разных направлений. То есть с ребенком и семьей стабильно на протяжении всего его взросления работает команда. Для нас это фантастика и еще одна проблема, о которой написали все родители в опросе.

— Почему это настолько важно?

— Потому что когда ты постоянно общаешься с неврологом, ортопедом и реабилитологом, то важно быть уверенным, что они дают рекомендации, учитывают сопутствующие заболевания и ситуации. А у нас невролог говорит одно, ортопед совсем другое, а реабилитолог — делает третье. Мама при этом находится в полном неведении: кого слушать, куда бежать и как еще больше не навредить своему ребенку. Я не знаю, с какого уровня здесь начинать, как создавать подобные команды, но они крайне необходимы. Потому что сейчас никто из медиков не несет ответственности за состояние и лечение ребенка. Ответственность лежит на измученных родителях, которые разрываются между позициями и мнениями разных специалистов. Препарат не подошел — виноваты родители. Приняли решение по совету ортопеда делать срочную операцию, но после нее стало хуже, — виноваты родители. Хотя о возможных последствиях их должен быть предупредить невролог.

О препаратах, которые не зарегистрированы, я уже сказала. Но вот еще недавно было зарегистрировано новое постановление Минздрава. И если раньше во время эпилептического приступа я могла вызвать скорую и рассчитывать, что ребенку сделают, как минимум, инъекцию Сибазона, то сейчас — только магнезия. Значит — ничего. Если приступ длится более десяти минут, у ребенка начинают погибать клетки, это необратимый процесс. И что? Дома ты не можешь держать эти препараты, скорая тоже помочь не может. До больницы ехать минимум сорок минут… Я не думаю, что это правильный шаг реформы.

Коляски и другое оборудование — все раскручивающееся, ломающееся — некачественное. Вот ждет родитель год или два кресло для ребенка, и приходит оно либо уже не по размеру — вырос ребенок, либо неисправное. То же самое касается обуви. Это все как-то странно и не по-человечески у нас устроено.

— У вас на Осокорках не такой старый район, очень много новых красивых домов, но коляску, когда мы гуляли, тебе все время приходилось приподнимать, преодолевая бордюры. Такое впечатление, что наши архитекторы, застройщики и местные власти еще не поняли, что реальный мир населяют достаточно разные люди, и все они хотят наблюдать его не из окна девятого этажа.

— Мы говорим об интеграции людей с инвалидностью в реальный мир, о необходимости их безбарьерного передвижения по улицам и учреждениям, о социальных площадках для общения… Да, в новостройках уже есть пандусы. Но микрорайоны не оснащены специальными безбарьерными дорожками. Города не оснащены. Ты съехал по пандусу из подъезда — и дальше сам на коляске не продвинешься. А мама… Я прекрасно понимаю, что чем тяжелее будет становиться мой ребенок, тем активнее я буду сокращать километраж и длительность наших прогулок. Потому что у меня просто не хватает физических сил везти коляску куда-то далеко.

Да, кое–где появляются инклюзивные детские площадки, куда ребенок может заехать прямо на коляске и выбрать себе специальные качели. Но туда опять-таки может довезти только мама. И попасть на эти качели иногда просто невозможно, потому что остальные дети понятия не имеют, для чего и для кого она предназначена.

Но в то же время показательно, что всего для половины опрошенных родителей принятие детей обществом является проблемой. И это, в сравнении с нашим недалеким прошлым, достаточно обнадеживающий показатель. То есть вектор выбран правильно. Главное — продолжать. На всех уровнях. С развитием социальных сетей и родительские, и детские, и семейные сообщества достаточно быстро организовываются и реагируют на какие-то некорректные истории. Развитие интеграции и социализации людей с инвалидностью получает мощные толчки именно из социальных сетей. Люди из групп выходят в театры, на экскурсии… Вот недавно в Киеве открылся кинотеатр для людей с ограниченными возможностями. Мы, правда, еще там не были.

— У тебя произошел очень резкий скачок от мрачного реализма почти в какой-то романтизм? Почему?

— Потому что я хочу, чтобы мы как можно быстрее преодолели эту свою отсталость. Потому что я в этом лично крайне заинтересована. Потому что здесь жить моему ребенку в будущем.

— Все-таки будем говорить о будущем?

— Страх перед будущим сидит внутри каждого родителя. Я прекрасно понимаю, что через пять-шесть лет Даня большую часть своей жизни будет проводить дома. И не только по причине трудностей перемещения, как я уже сказала. Ведь если для детей есть какие-то центры, площадки, до которых мы пока добираемся, то в 16 лет — все. Точка. Школа заканчивается, и у юноши или девушки возникает проблема полного человеческого одиночества. Это абсолютно новый этап. И я о нем пока не думаю. Стараюсь не думать. Но родители более старших детей живут с ощущением приближения нового витка их горя. Что будет потом, не знает никто из нас.

— А как могло бы быть?

— В Европе много разных успешных историй, связанных с интеграцией людей с инвалидностью, даже ментальной, в общество. К примеру, есть такой проект, когда в одной квартире какое-то время живут подопечные и их воспитатели, которые обучают уже взрослых особенных людей самостоятельно справляться с бытом. Выживать на самом деле учат. Есть большие дома, где оставшиеся без родителей люди с инвалидностью просто живут вместе. У нас силами родителей тоже внедряются некоторые успешные и полезные проекты. Когда, к примеру, детей, начиная с подросткового возраста, учат какой-то элементарной профессии — печь хлеб, делать мыло… Чтобы они могли потом самостоятельно существовать.

Но если попробовать пойти еще дальше в будущее, то возникнет следующая история про достаточно взрослых людей, за которыми ухаживают пожилые родители. Этой истории вообще страшно касаться. Потому что там для детей с инвалидностью после ухода родителей — только дом престарелых. Градации какой-то нет…

На самом деле мы сейчас говорим о самом большом страхе родителя, который растит особенного ребенка. Что с ним будет потом? После меня… Сегодня моего Даню защищаю я, а завтра? У цивилизованного государства, которому не чужды какие-то моральные общечеловеческие ценности, должна быть программа пожизненного сопровождения людей, рожденных с особенностями. Начиная с момента появления на свет, постановки диагноза, команды специалистов, а также обеспеченных финансово, программ реабилитации с последующей интеграцией в общество. И не надо изобретать велосипед. Масса успешных историй в Европе и Америке. Ведь речь даже не об одном ребенке, а о целой семье, десятках тысяч семей, выброшенных из здоровой жизни. Они или справляются самостоятельно. Или не справляются. Многие семьи распадаются.

— Почему?

— Потому, что так сложилось, что папа не всегда готов морально, психологически, финансово взять на себя этот груз. Но я думаю, что если бы была правильная профессиональная поддержка семьи в самом начале, то многих подобных трагедий и расставаний можно было бы избежать. Безусловно, мужчине нужно многое переосмыслить и принять, когда вместо компаньона по футболу он получает человека, которого ему придется всю жизнь возить на коляске. Это тоже долгий процесс принятия. И у папы он часто длится еще дольше и сложнее чем у мамы. Маленький ребенок — больной или здоровый — всегда больше мамин. Покормить, искупать, покачать… Все как бы хорошо. И папы делают вид, что проблемы нет. Но проходит время, ребенок становится старше, и муж уже не может избегать реальности, прячась за жену. Он встречается со своим особенным сыном или дочерью лицом к лицу. И это совсем не простая встреча.

— Как с ней справился ваш папа?

— Наш папа тоже все время меня поддерживал и говорил, что все будет хорошо. Но где-то пару лет назад у нас начался кризис. Когда он вдруг понял, что хорошо не будет. Мы все время разговаривали. Я была уже на другой стадии взаимоотношений с Даней. Прошла самое сложное, поэтому имела ресурс помогать мужу. И, скажем так, мы еще в пути.

— В чем особенность формирования отношений между мужчиной и женщиной, когда семья проходит такое жизненное испытание? Прости, что как-то казенно прозвучал вопрос...

— Семья, в которой есть ребенок с инвалидностью, это больше о родительстве, чем о муже и жене. Безусловно, бывают разные этапы и настроение. Но глобально это так. Потому что все время, внимание и силы забирает Даня. Но мы понимаем эту нашу особенность, и стараемся видеть друг друга тоже. Устраиваем себе какие-то выходные, когда остаемся только вдвоем. Иначе можно потерять друг друга. Невзирая на то, что мы живем в одной комнате, спим в одной постели… Мы стараемся не забывать, что у всех есть свои роли, что у нас есть ребенок, немного не такой, как у всех, но он наш, мы его любим, и нам надо учиться с ним жить.

— Ты сейчас говоришь такие важные слова, Наташа. Для всех семей и людей.

— Человек предполагает, а Бог располагает. Каждый из нас живет и строит какие-то жизненные планы. И, конечно же, когда появляется на свет твой ребенок, ты мечтаешь о лучших садиках, школах, кружках, вкладываешь в его будущее какие-то свои нереализованные мечты. И когда все вдруг рушится… Но наша семья научилась с этим справляться. К тому же, я прекрасно понимаю, что в каждой паре, в каждой семье — свои несчастья. И здесь уж лучше не меряться, кому хуже. На самом деле всем людям непросто жить.

— Смысл нашей жизни в этой особенной непростоте для каждого?

— Наверное. Когда начинаю задумываться, то не нахожу какого-то однозначного ответа. С религиозно-философской стороны, можно жить ради жизни. Или ради любви… Или ради какой-то цели… Ищу. Смотря с каким настроением проснусь, с таким смыслом и работаю. Верю, люблю, помогаю таким же деткам, как Даня. Радуюсь звонку от мамы, малыш которой пополз после нашего занятия. Или первый раз осознанно на нее посмотрел. Такие дела.

Теги: навчання дітей , освіта в Україні